狂野的大海——吉尔默对话勒杜列斯库

1979年,奥利维埃·梅西安称勒杜列斯库为「我们这个时代最具独创性的年轻音乐家之一」,随后的岁月证实了他的判断。勒杜列斯库1942年1月7日出生于布加勒斯特,1969年离开祖国罗马尼亚前往巴黎,在那里,他开始探索作为音乐素材的和声频谱,并在1969年为9把大提琴创作的《信经》(Credo) 开始的一系列作品中逐渐形成了新的作曲技巧原则。勒杜列斯库开发的频谱技法(以及格里塞、缪哈伊等人从20世纪70年代中期开始采用的同样以频谱为基础的略有不同的「乐器合成」方法)基于将复杂声音的各个部分的活动和能量以听觉方式投射出来的理念,已经深入人心,如今似乎已成为摆脱序列主义对当代音乐束缚的最重要方法之一(见《当代音乐评论》)。勒杜列斯库认为他的频谱技术是「(两千年后)对毕达哥拉斯的一种概念性回应,也是对印度音乐和拜占庭音乐直觉的一种实现,而印度音乐和拜占庭音乐最接近自然共鸣」。在此后的几十年中,他对这些技术进行了长足的发展。

本文是根据1996年4月初在德国弗莱堡的两个寒冷的日子里对勒杜列斯库的采访记录整理而成的。尽管我的一些问题现在看来有些幼稚,但我还是抵制住了「改进」这些问题的诱惑,因为这些问题可能与其他像我当时一样刚刚接触勒杜列斯库音乐的人的问题并无太大不同。在介绍采访材料时,我选择保留从我的录音带中转录的勒杜列斯库英语口语的独特风味。这样做并不是为了逐字记录而逐字记录,而是希望传达出他思想的多语言性。除了母语罗马尼亚语之外,勒杜列斯库还精通法语、德语、意大利语和英语:他说的是一种特别清晰的「通用英语」,这种极具吸引力的「外国表亲」是当今欧洲大陆大多数新音乐事务的处理语言。这篇访谈的篇幅大大缩短,但在其他方面只作了简单编辑。此外,我还添加了一个辅助文本,大部分内容来自勒杜列斯库本人以及多位演奏家、音乐学家和评论家对其音乐的评论。这些补充材料为访谈中出现的一些问题提供了注释或更精确的信息。由此产生的非正式和正式声音之间的双音,旨在激发对勒杜列斯库迷人作品的进一步讨论。

你喜欢回答有关你的音乐的技术问题吗?

说出来好,说出来不好【笑】,因为他们不能像你和其他人那样作曲,这就是问题所在。我喜欢解释,非常喜欢,有时施托克豪森就做得很好。我之前说过,利盖蒂非常喜欢我与阿迪蒂的第四弦乐四重奏:弗莱堡的一个德国人哈特穆特·莫勒举办了一个很好的讲座,利盖蒂也在场,他说这太过野蛮,我不明白它在频谱中到底意味着什么。我非常喜欢这种音乐,但我不理解这种科学方法。因为他喜欢用微分音音程等进行聚类,但我觉得他从来就不了解频谱技术。也许只有詹姆斯·坦尼对此比较了解。不是吗?我认为他是最严格的

他当然非常关注以正式的方式对整个调谐与和声的感知问题进行理论研究。

但对于詹姆斯·坦尼,我发现他的音乐有时过于理论化,就像一个定理,就像数学定理的演示。这不完全是音乐,你明白吗?它就像一个非常美丽的定理,不是吗?就像《临界乐队》,但这到底是音乐呢,还是只是一个定理的美丽展示?这也不错,非常纯粹,非常严肃,也非常诗意。但如果它具有艺术作品的力量,具有作品的力量,我就不太确定了。并不总是这样。有些作品是的。我更喜欢有理论、定理和一切,然后忘掉它们,创作出奇妙的、魔鬼般的音乐。从这个意义上说,我觉得自己更健康,更像一个作曲家,而不是一个投机者。

勒杜列斯库的作品是根据对基本要素的不同处理、这些处理产生的频谱以及单个频谱的分离所产生的声音情况而创作的。音乐「自然」地产生于最初的声源组织和形式结构,其趣味在于由此产生的泛音、差音、次谐波、节奏节拍等的相互作用。由此产生的纹理被称为「声音等离子体」。(希顿,1983:23–24)

……因为有两大传统,一个更有可预测性,一个更有创造性,你明白吗?我认为作曲家应该是真正的创作者。如果你更投机,你就更科学。但我非常欣赏坦尼,我也很欣赏阿尔文·卢西埃。我觉得他们是美国最棒的,这两位,不是吗?阿尔文·卢西埃使用他的一部分电线创造了很多杰作。

是的,它创造了频谱,从无到有地揭示了频谱,因为如果你这样作曲——使用频谱的频率成分并将它们解放至近乎实际的乐器——你就会得到近乎管弦乐队的混合物,从它们自身创造出这些生成函数。你用这些函数激发你的大脑,从而聆听其他函数,这些函数并不存在,但却对环形调制规则做出了反应。明白了吗?这就是自然。因此,它是非常健康的,也是不会产生分裂的。

自然与艺术在最高纯度上融合。因此,作为「未来」符号音乐的声音等离子体应具有抽象的性质,由我们创造,像大自然一样隐藏因果关系,从而超越其原始状态(「手工制作」),成为一种复杂的现象。(勒杜列斯库,1975年)

虽然您自己的音乐在技术上非常激进,音色也非常新颖,但您对整个西方音乐传统的热爱却始终体现在您的作品中。这一点与您提到的一些美国作曲家不同,他们对欧洲传统的态度有时显得比较矛盾。例如,您的作品《他者》中的献词「献给帕特里克·瑟斯诺维奇的梵天之魂」就令我印象深刻。

对我来说,最重要的是要非常接近若斯坎·德普雷,因为你会有一种壁画的感觉;你会忘掉技巧,进入一种特殊的环境,一种特殊的声音状态,这种声音状态就像泽纳基斯所说的那样,是由小元素组成的大都会,而这种大都会是由大元素组成的。复调的云朵,等等。塔利斯的作品也是如此,不是吗?这是非常美妙的。今天,你必须用新的手段在这种意义上工作。创作一幅大壁画,一个声音中的莱昂纳多。为什么不呢?但在今天,也许会更疯狂,就像大自然一样,就像海洋。我们今天看到的,有时更疯狂。从飞机上俯瞰整个海洋和云层,这只是莱昂纳多的想象。从这个意义上说,你也有了更多的自由。

云的颜色、形态和天空位置的变化大多难以察觉。在傍晚和黎明前,我们无法确定星星的增减,只能享受一种「时间在颤抖」的感觉。(勒杜列斯库,1975年)

……我不得不说,我不仅崇拜西方传统,而且认为频谱是一种全球性的方式,这也包括拜占庭和印度音乐。他们在潜意识中感受到了这一方向,即走向频谱性的趋势,因为他们被声音、拱顶下的共鸣或乐器上的共鸣弦所打动。我认为,这种频谱语言融合了拜占庭音乐和印度音乐的整体倾向,如果你分析一下古老的印度音乐和拜占庭音乐,你就会感觉到它们的旋律非常具有频谱性,或者说非常具有原频谱性。我认为,世界上许多文化都倾向于尽可能地接近声音,接近声音的深层秘密结构,这就是频谱性。不是吗?但我不喜欢称音乐为「频谱音乐」,我喜欢称这种作曲技巧为频谱作曲技巧。音乐不应有任何礼节。只有音乐。因为只被称为音乐就足够了。因此,当他们称之为「频谱音乐」「随机音乐」或「序列音乐」时,那就是他们的问题了。我不喜欢这种礼节。

我认为许多文化都与此相近,甚至是日本文化——我非常喜欢日本的一些寺庙音乐等等——还有中国、韩国、越南音乐和巴厘岛音乐。当然还有非洲音乐。但我们不应该把它们作为一种小玩意儿融入音乐,就像施托克豪森和其他人在60年代流行的那样。他们只是把它们带到了我们的陈列室,不是吗?「哦,你看多好,我也会一点巴厘岛的东西」。我认为,有了这种非常全球化的频谱语言,你就能在某种程度上接近这些音乐的某些倾向……但这种东方/西方的对立,或者说卖弄小玩意儿,我觉得不是很好。不是很优雅。就像进口/出口。这并不美妙。

机场民族

就像我们今天:现在在印度,或者现在在美国,或者我不知道在哪里,在日本,然后在智利。不知怎么的,但我们还是在同一个平面上。你看到了斐济群岛的一些景色。

那么,您是否认为频谱作曲技术是音乐历史的自然演变?

是的,我试图在函数性方面做到非常合理。从拜占庭模式、调性音乐到序列音乐,我都不会抛弃传统中的任何东西。

勒杜列斯库时而以喧闹的宣言为掩饰,时而以英语、德语、拉丁语、意大利语、法语和罗马尼亚语为作品名称,几乎创造了一种新的语言,他与毕达哥拉斯(《毕达哥拉斯的梦境》,Pythagoras’ dreamings,1972年)、米尔恰·埃利亚德(《塔罗亚》,Taaroa,1968-69年)、莎士比亚(四重奏《无限是不能是无限,无限反可能是无限》,1976-87年)和老子(《第二钢琴奏鸣曲》「有无相生」,1990-91;《第四钢琴奏鸣曲》「像一口井……比上帝还古老」,1993年)进行了跨时空对话。(马莱特,1996年)

……正因为如此,就像勋伯格所说的那样,你会沿着瓦格纳和斯克里亚宾等人的谱系往上爬,甚至爬得更高,不是吗?从马肖、若斯坎和蒙特威尔第开始,你就在往上爬。

我很想知道,在罗马尼亚,你最熟悉、最亲近的音乐是什么。

我们学习非常认真,我和斯特凡·尼古列斯库一起学习分析,还经常学习韦伯恩的作品。我用韦伯恩和斯特拉文斯基的乐谱完成了考试,最后一门是《纪念狄兰·托马斯》。我们深入分析了巴赫、许茨、蒙特威尔第和格萨尔多等等。还有很多韦伯恩的作品。

你是否同意韦伯恩的音乐依赖于节拍音阶和节拍调式?因为在我看来,他是第一位其音乐思想完全与十二平均律联系在一起的伟大作曲家。

是的,是的,但他,比方说,在十六、十五、十七和声的边缘,你看,半音。因此这是最紧张的关系。并且使用其他音调的同构关系,但他使用的是最先进的语言。

实际上,泛音列可以说是无限的。我们可以想象出更微妙的差别,从这个角度来看,我们并不反对四分音音乐等尝试;唯一的问题是,现在是否已经成熟。但是,声音的本质所决定的道路是完全正确的。(韦伯恩,维也纳演讲,1933年。韦伯恩,1975:15)。

……韦伯恩也非常经济,经济得令人难以置信,有时行与行之间几乎是相同的逆行或倒影形式,等等。他对所有可能性的利用都非常有限。

那么,我是否可以认为,你不认为布列兹-施托克豪森的序列主义方式是对韦伯恩的唯一合法延续?您是否觉得这是对韦伯恩的歪曲,是对其音乐之美的歪曲?

是的,有时韦伯恩的「肥大症」(hypertrophia) 非常严重,就像生物体上的癌症。一个美丽的有机体,具有韦伯恩的恒星之美。他是维也纳三杰中最先进的一位,可以说是最纯粹的。勋伯格和贝尔格的作品也与此有关。但贝尔格更像是浪漫主义的回归,不是吗?它非常浪漫,复调非常丰富,非常优美。在勋伯格的《六首作品》中,我也发现了很多东西。勋伯格是一位了不起的作曲家。他的《升华之夜》比施特劳斯的《变形》早四十五年,因此非常超前。而《色彩》则非常新颖;他的《色彩》几乎是「等离子体」。哈利·哈尔布雷希告诉我:「勋伯格是你的祖父,谢尔西是你的父亲!」这是真的。也许还有一个叔叔是利盖蒂。

这位作曲家反对他所谓的「不连续的人造音乐」和「战后时期的杂技及其战后的废品」,相反,他是贾钦托·谢尔西和捷尔吉·利盖蒂的「游击队员」,支持以「尽可能连续的声音中的能量」为基础的音乐。(马莱,1996年)1

您觉得瓦雷兹对音色的兴趣与您有什么联系吗?

此外。瓦雷兹以一种非常野性的方式直接演奏音源。几乎每一个声音都是那么有力和强烈,也像一颗星星。但最纯粹的也许是韦伯恩。

我认为,布列兹和施托克豪森这一代人是迷失的一代,他们处于艺术的大潮之间。他们的裙子、外套一直在变,他们不相信一种方式。布列兹是如此相信十二音,以至于整个音乐史对布列兹来说只是在毫米纸上,而频谱是在对数纸上;声音之间的距离是在对数纸上测量的。这是我向所有人发出的邀请,请他们认同自然模式。这就是对数。我认为,一些印度人和拜占庭人在直觉上非常接近这个模型。即使使用另一种方式,他们也会把八度分成72或68份,然后取22或18。

您是从什么时候开始对拜占庭音乐感兴趣的?

哦,在罗马尼亚,我们总是有点拜占庭风格,但这更多的是源于我们的传统宗教。拜占庭僧侣用特殊符号记谱。他们使用微分音改变音高,非常科学,完全是另一种方式。此外,拜占庭的旋律处理方式、优美而丰富的旋律技巧也令人印象深刻。当我去雅典旅行时,我在教堂里听到了令人难以置信的拜占庭圣咏,这完全是古老的圣咏;在罗马尼亚,这种圣咏现在又出现了。但在希腊,你们仍然拥有伟大的传统。你知道,僧侣们非常享受这种声音,这非常美妙。这可能是非常宗教和神秘的。但我认为他们总是非常接近颅骨和空间的共鸣。

勒杜列斯库神秘的创作手法或许是六十年代的回溯……但无论其起源如何,他的作品都为新浪漫主义的倒退和保守、后整体序列主义者往往难以捉摸的复杂性以及许多极简主义的漫不经心提供了另一种选择——一种令人耳目一新的既「悦耳」又新颖的音乐。(希顿,1983年)

……在法国的一些罗马式教堂里,我用僧侣们的即兴技巧创作了一首曲子,我称之为「奥尔奈弥撒」。这就像一个僧侣在唱歌,但他已经忘记了自己来自哪个宗教。在一些教堂里,我几乎能同时听到五层声音,因为回声很大。这非常令人愉快。因此,在罗扬附近的塔尔蒙罗马式教堂,这是一次很好的体验。我还秘密录制了一段录音,一段美妙的录音,在那里我几乎陷入了声音的恍惚之中,麦克风几乎贴在骨头上。

我们创作的音乐,首先,是一种特殊灵魂状态的音乐,而不再是行动的音乐。(勒杜列斯库,1985年)

……我有一个版本写了17个僧侣同时演唱低音A,但元音和辅音都很多,使用了一种带有泛音的元音的浊音技巧,但避免了鼻音。辅音的变化就像长号上的哑音——有近12个辅音组成的音链,你可以自然地加以变化。

早在20世纪60年代末,您就已经开始发展频谱技术了。

是的,是的,从69年开始。我想我是第一个人。

……欧洲新音乐最迷人、最具原创性的贡献者之一。他是巴黎「频谱音乐」运动的奠基人,该运动从泛音列的上方推导出各种新的和声可能性,他一直是该运动最激进、最顽固的倡导者。(图普,1999年)

……我问詹姆斯·坦尼什么时候开始的,他说是72年。我说:「我69年就开始了!」【笑】也许施托克豪森对《调谐》有一种直觉,但《调谐》仍然是非常序列化的,因为他只用了不同的音程,七个不同的谐音:基音只用于歌手,在磁带上;然后是2、3、4、5、7、9;它给出了五度、四度、大三度、三度和一个稍大的大三度。在我看来,对于一部一小时二十分钟的作品来说,它仅仅表现了属九和弦,实在令人遗憾。《调谐》的可贵之处在于六个音高的微观频谱性,这种频谱性是通过同一频率平台上的各种元音实现的。我自己也大量使用了这一点,并将其称为「内在的发散」。在我69年为九把大提琴创作的《信经》中,我使用了前45级泛音。我想,在此之前没有人这样做过。

然而,在我看来,《调谐》始终是施托克豪森作品中的一个例外。

是的,他害怕这个,他说,「哦,我已经到了音乐的极限」。不,这是通向未来的大门。还有《星之声》,在《调谐》之后。但他是另一代人。他的作曲方式是一种序列主义的制造方式。他对轴非常着迷,非常巴托克化。他在《群》和《正方形》中的表现要好得多,不是吗?或者说《瞬间》。在《印度歌曲》中,他又有点复古。

您是如何对调音产生兴趣的?是否源于您年轻时对小提琴的学习?

嗯,不,我家里有一把贝森朵夫琴,有时我也把它用作声音圣像,即所谓的弦,这是我的想法,声音圣像:用一把小弓,一个V字,像射线一样,进入琴弦之内。这意味着你只需从整根弓毛中抽出一根,将它穿在一根弦上。每根弦都可以有不同的调音。这可能是音色最丰富的乐器了。如果你有一把贝森朵夫琴,你就能获得神奇的共鸣,你还能改变声音的各种微小细节,如 ponticelli, tasteiere 等,你在琴弦上有很多点。

声音圣像:用弓弦演奏一架侧放的三角钢琴。这件乐器以一种全新的面貌出现;它现在像一件宗教物品——拜占庭圣像。在罗马尼亚,宗教只能通过音乐来实现,因此我将这种乐器称为「声音圣像」。因为我自己也拉小提琴,所以我痴迷于颠倒琴弓和琴弦之间的角色比例。解决这个问题的办法是将琴弓简化为一根弓毛——在大多数情况下,是一根非常细的丝线(直径为1/10毫米)。通过在钢琴弦上描绘一个 “V” 字,这根松香线使琴弦振动,并使钢琴的所有其他开弦产生共振,从而产生美妙的共鸣……声音圣像的琴弦调音 (scordatura) 是每个乐谱所特有的,并严格对应于由频谱成分决定的音程(即对数与不等音程的调和音阶)。(勒杜列斯库,1990年)

你在巴黎发明了声音圣像吗?

不,在罗马尼亚,但后来在巴黎,我把它叫做声音圣像,因为它很像拜占庭的圣像,还因为它是一个si频谱,一个B自然音(法语或意大利语中的si),我说 “S”、“I”,哦,声音圣像!看到了吗?这是A Doini,17位音乐家的声音圣像。2在罗马尼亚,牧羊人用笛子吹奏Doina;A Doini是一个动词,或多或少是杜撰出来的。不过,它确实存在。A Doini是不定式,就像to doina,用声音来形容时间长度,就像牧羊人为山谷中的爱人吹奏doina一样。我在这首曲子中引入了这种乐器,在8级和24级泛音之间有一个紧凑的频谱,因此是一个由17种不同音高组成的音阶。317个人在演奏,每个人只演奏一个音高,但有很多程序,弗洛伊德/荣格的程序【笑】。此外,这个音阶中还有一些虚假的祖先,虚假的基音,非常低。除了B自然音,还有降B、A和C作为假基音,就像很大的猛犸象,投射出它们自己的隐式频谱。B自然音的显式频谱或多或少会持续演奏,但那些「雷鸣」频谱,即基于虚假祖先的随机频谱,有时也会出现。我们在钢琴之间用不同粗细的尼龙线编织了蜘蛛网,因为这里有多个声音图标,你可以随意使用,甚至可以使用17个声音圣像,大三角钢琴垂直放置。运输时不需要盖子,只能看到黄铜和琴弦。有时,你还可以在一些琴弦上演奏,同时演奏多架钢琴。低音域的琴弦会发出巨大的雷鸣般的声音,而高音域琴弦的细线则会发出「灵光」。

但你在罗马尼亚的时候,并没有将这一乐器公之于众?

不,在罗马尼亚我只是个学生。不,我主要是在家里做这个。也许是从64、65年开始的,差不多吧。

我想知道这些实验性的概念从何而来,包括声音圣像和频谱技术本身,因为在60年代的罗马尼亚,你可能无法接触到西方最新的当代音乐。

不,关于罗马尼亚的频谱调谐:在我离开之前,我打电话给我的一位大师斯蒂凡·尼古列斯库,我说:「我有一个奇妙的想法,我要用九把大提琴唤醒C的频谱,直到45级泛音,就像同时从九个不同的距离看一幅壁画。」这意味着第一把大提琴演奏的是九种音乐,α、β等;第二把大提琴演奏的是同样的壁画,但距离更近,因此他有更多的时间来研究素材,但他失去了一种音乐;以此类推,第三把大提琴将更靠近这幅壁画,直到第九把大提琴完全进入声音,失去其他八种「音乐」,只参与一种音乐。因此,你会在同一时间获得不同的距离——这可能与在玻璃上作画的技巧有关,你知道……古老的圣像;因为我在绘画中也有在不同的玻璃层上作画的想法。我自己也用彩色中国墨水画过一些画,但我把这个想法告诉了巴黎的一位真正的画家,他和我不一样:「为什么你不同时用三、四、五、九个杯子作画,来获得这种特殊的视觉效果,就像九层彩色玻璃一样呢?」

这就是《信经》的创作,我打电话给尼古列斯库,我的大师,告诉他:「我有个绝妙的主意」。然后我就离开了,第二天我就离开了罗马尼亚,那是69年。所以我的创作还没有完全准备好,但我的想法已经在罗马尼亚产生了。可以说,它就在空气中,也许是一种直觉。因为我的灵感也来自铜管乐器,它们是如何从低基音开始构建一切的。我有一个大型管弦乐队的草图,从很低的降B开始。我对《调谐》一窍不通,但降B调非常适合铜管乐器。因此,在《狂野魅惑》(Wild Incantesimo) 中,我希望将一切都建立在一个巨大的频谱上。在《信经》中,我使用了九把大提琴;而《狂野魅惑》则是为九个管弦乐队而作,其中大部分乐器都是发明的。在罗马尼亚,你会说你在第九天堂,以此来表达快乐。

您刚才提到勋伯格,他引用和声序列为他使用不协和音提供了理论依据。作为作曲家,协和与不协和的概念,尤其是它们之间的对立,对您有什么意义吗?

有张力……不和谐与和谐或许是一种力量。如果你进入自生函数的概念,它们或多或少会摧毁不和谐的概念。它们有一定程度的关系,你知道,属于一个特定的「频谱家族」;有远的函数,也有近的函数。

您是否同意帕特奇、坦尼等人提出的观点,即音域越高,精确调音就越重要——您需要让谐音列中更高的音程保持非常精确的调音,否则就会失去意义?

没错,因为函数越来越多。这意味着,应该非常精确。频谱越高,音程就越微小。如果不精确,就会损失很多。例如,如果您需要函数间的特殊和与差,如果您使用的是,如果使用51级泛音,而音程太低,就会落入50,而50是25的两倍频程,所以你会失去很多泛函性。这就是问题所在。为了达到某种目的,你必须严格要求自己。例如,我有51,51是26和25的和。26是13的两倍,以此类推。但如果51调得太低,就会得到50,也就是25的两倍,这样就会像韦伯恩的八度音程一样。明白吗?它将失去一个新函数的感觉。

非常有趣。所以,「函数」这个词我现在明白了……

函数,如主音、副主音、弗里吉亚调式第二音等……

是的,你说的「函数」或多或少是传统意义上的「函数」。

是的,这是一种很好的意识。因为我们在所有语言中都使用「函数」。我们对这方面的分析还不够,但我认为音乐是由频谱元素之间的这种吸引力完成的。这是一个自生函数的家族,一个音高的谱系。可以说,它们是频谱的滤波区域,是频谱的偏好状态。如果音乐做得非常好、非常出色,它就会反映出非常深刻的和声法则,真正意义上的和声,即普遍的和声法则。我相信是这样的。各个时代的作曲家都接近这些共鸣规律。

现在我发现,在我为中提琴创作的《他者》(Das Andere) 中,我在第一根弦上使用了七度和声,而在第二根弦上我使用了七度到十三度的和声,这是一段旋律,不规则的旋律,或多或少是由演奏者根据第一根弦上的七度和声即兴创作的。

这首乐曲旨在营造出一种接近降神会的恍惚状态,通过这种状态,人们可以唤起「另一个自我」或「更高的自我」的存在。随着乐器低音区频谱的不断丰富,进入潜意识的音域本身就促进了这种心理声学幻影的到来。两个明确的存在 (α与β) 在乐曲的七个部分中体验着他们的辩证关系:……琶音——「闪现」的迷恋的声音(频谱弓法,失调),突出了环形调式产生的和弦;拜占庭频谱双音,使用自然弦泛音至20级,用突强产生更低的差音。(勒杜列斯库,1994年)

……但所有这些谐波在一起都非常和谐。为什么呢?因为第二根弦和第一根弦上的7级泛音构成了一个纯五度,一个像毕达哥拉斯一样的纯五度;也就是说,这些开放弦就像D的第2和第3级泛音(比第二根弦低八度)。这意味着我在第二根弦上计算的所有泛音都乘2,在第一根弦上乘3。在第一根弦上计算的第七次泛音不是7,而是21;而在第二根弦上计算的所有其他泛音都是14至26。因此,它们在一起的声音非常好听,因为21属于14至26的八度。看到了吗?如果在小提琴上演奏,它们会发出很多不同的音色,真是不可思议。如果把21和22放在一起,就会产生1级差。如果将21与26相连,就会产生5级差。在低音区演奏大三度音程,真是太棒了。现在我正在和别人一起工作,我们在大提琴上准确地聆听了和音和差音,尤其是差音。这真是太棒了。

[在]勒杜列斯库的作品中,我们发现了琴弦在物理上被划分为不同的部分。在《他者》中,勒杜列斯库使用了这些自然泛音,一直到第20级泛音,乐曲就是从它们开始的。但他还使用了其他特殊技巧,通过琴弓或左手快速连续甚至有时同时向琴弦发出相互矛盾的信号来「迷惑」琴弦,从而将声音分解成不可预测的「子粒子」,就像粒子加速器一样!4

您能进一步举例说明您音乐中的频谱函数吗?

例如,我在第四弦乐四重奏《阿迪蒂斯》中使用了一个非常优美的和弦,它由21和22级泛音组成,总和为43,差为1。这是一种带有三种F的C(基音)。在欣德米特、巴托克、埃内斯库等人的作品中,你同时拥有小调和大调;在韦伯恩的作品中,你拥有两种四度音阶,不是吗?但现在,你有三种类型的相同函数与另一种函数。如果21(低F)遇到22(半升F),就会产生一个更高的F,即高八度加十六分之一音。换句话说,21和22在同一个八度,在上一个八度就是43。而1是大提琴的低音C,也就是开弦。如何用第一小提琴演奏21?我演奏的是G琴弦上的第7级泛音(相当于大提琴低音C的第3级泛音)。非常简单。欧文·阿迪蒂完美地演奏了G调上的第7级泛音。我演奏的22是11的双音;中提琴在其第四弦上演奏11。中提琴的第四弦已经是大提琴C弦的八度。看到了吗?太棒了。第二小提琴只需在第一根弦上用nail fingering弹出43,再高一点的F,高十六分音符,并在其上演奏纯四度的人工和声,就能高两个八度,得到F+。这是一个可能并不完全安全的音高。如果有一点风,或者有一点,我也不知道,温度的变化,你就会得到这个略有变化的音。对于这个F音,nail fingering就像一个新的 Capo。我认为,F与C的这三种函数代表了音乐语言中的新方法。

您能告诉我第四弦乐四重奏中使用的 Scordatura 吗?我昨晚一直在试图弄明白您在阿迪蒂四重奏在IRCAM演出的节目册上复制的那张相当漂亮的图表。

共有9个四重奏,现场演奏的四重奏位于公众中间,周围的8个四重奏则是事先录制好的。中央四重奏的音调为431赫兹的纯五度。其他四重奏则采用频谱调音,以模拟一把由128根琴弦组成的假想维奥尔琴。

这部作品的构思最初是在卢瓦尔河谷的克洛吕塞城堡附近产生的,莱昂纳多在那里度过了他的晚年:一个中央弦乐四重奏(乐谱α)被观众包围,而观众则被一个由128根弦组成的假想「维奥尔琴」(乐谱β——现场或预先录制的其他8个弦乐四重奏)的巨大圆环包围。这把假想的128根弦的乐器使用了 “spectral scordatura”,128个不同、独特的音高与介于36级泛音与641级泛音之间的频谱C (C=1Hz) 的成分相对应……这首49分钟的作品实现了由两种相互交织的宏观形式组成的复调/异调:α——89个脉动频谱「轨道」的微分音事件,在27个不同的频谱之间进行调制——就像在27个不同的「太阳系」之间航行;β——137个音车,在C的独特频谱的128个成分上演变——一种「陆地」的、密集的声音生活……音乐的宏观形式α,描绘了一个山峰和山谷的整体轮廓,即上坡、下坡,然后是下坡、上坡。它从微分音64开始,不规则地不断加速,直到最后一个微分音4。与此同时,在中间和极高和极低的音域中,音乐β时隐时现,犹如汹涌澎湃的大海潮汐。(勒杜列斯库,2001年)

……我使用了一个由128根琴弦组成的弦乐系统,这些琴弦的调音方式各不相同,其频谱从36赫兹到641赫兹不等。这意味着计算起来很容易;如果你把基音看作1赫兹,那么其他所有数字都是赫兹——你的频谱很容易计算。我从一个很好的八度音程开始,从36级泛音(9的倍数)开始。大提琴被重新调低到D(比低音提琴的open E低一个音)。因此,第一个八度音程是一个非常模态的频谱C八度音程——D,E 低一点,F升四分之一音,G,G升四分之三音减去(第13级泛音);然后是第14级泛音,B平缓一点;第15级泛音,德国H(降B)减去一点;最后得到C,第16级泛音。这意味着:9、10、11、12、13、14、15和16。这些是预先录制的八根大提琴的最低弦,非常美妙。

你刚才举的例子来自第4四重奏的开头,在低音C上有三个不同的F,这意味着尽管调音的精确度提高了,但音高等级的概念对你来说仍然有意义。你仍然以F为音级来思考问题,只是音色不同而已。

首先,我们有一个副主音或四度的函数,它比副主音低一点,但在某种意义上更像是副主音(第21级泛音)。第二种是中四度 (neutral fourth),即第11级(或第12级)泛音;第三种是高四度 (higher fourth),即第43级泛音。函数有三种类型,就像副主音、三度音以及介于副主音和三级音之间的东西。*三度音 (Diabolus in Musica)*是一个非常困难的音程,因为它非常接近11级泛音,但又不完全是那个音高。

这是一个非常令人兴奋的想法,因为它意味着「音高集合」的概念将被扩展到许多不同的……我不知道该怎么说,不同的颜色、不同的色调或不同的含义。

但它们现在是函数。也许这对我们来说更难判断,因为我们不习惯它们。它们就像以前的三度和四度,但现在有三种F和C。它们必须严格按照环形调制的原则,在各自的位置上分布。如果你把它们组合成一个八度,然后在一个小合成器上制作一个小调制器,那就太愚蠢了,因为它们应该保持它们的距离。

维持频谱逻辑。

是的。例如,我使用的另一个特色和弦是16和21,即5:中提琴的E低一点,是5,即所谓的(德语)「小E」,纯E(与C相对);然后是女高音的C,是16,高音谱号顶线上的F是21(低一点)。如果把它们放在一个八度上,那就太垃圾了。但就这样,在这些距离上,它是独一无二的。我甚至可以在钢琴上演奏它,听起来一点也不不和谐,因为这些元素 (5、16、21) 是自己产生的。即使在调律后的钢琴上有一点虚假,它们听起来依然如此健康。如果将这个和弦交给一些铜管乐器演奏,它们可以在G基音上准确地演奏出F,作为7级泛音或14级泛音,而C是在C基音上演奏的,大号上的E是C基音的五度谐波,这样就可以得到完全精确的调音。听起来也完全准确。它们是自己产生的。如果5与16相遇,总和为21;21与16相遇,差值为5。您还可以考虑由16和5产生的11级泛音的虚拟存在。整个自我生成过程是一种深层次的美感结构。我有一整首乐曲就是以这两个和弦为基础,从一个和弦到另一个和弦。

这是什么作品?

这是我创作的一首概念性很强的作品《炽热的宁静》,只是从一个和弦移动到另一个和弦。意思是从5、11、16到5、16、21【笑】。就是这样。就像一个水平的沙钟,你看,这两个和弦。我有一些这样的作品,即兴演奏非常重要。我的作品《水钟》(Clepsydra) 也采用了这种横向沙钟的宏观形式,通过一个共同的函数D将G谱转换为C谱,D在一个谱中是3级泛音,在另一个谱中是9级泛音。

在您最近的钢琴奏鸣曲中,我注意到了类似的和差原则。第二奏鸣曲的开头是建立在降B调(钢琴的降B调)的频谱上的:前三个小节中出现的四音和弦可以分析为10和11 (D和E),和为21 (E),差为1 (B);在第四小节中,基音变为C,5和16 (E和C),和为21 (F)。

但我想说的是,这些奏鸣曲用钢琴的平均律音阶模拟了由自生频谱函数创造的全新和声、异音、复调和单调结构。对我来说,它们保留了这些音高材料的华丽和狂野纯净。

在最近的作品中,他融入了民间音乐的主题,但并没有放弃其严谨的结构和创造性,也没有放弃其神秘的构思……《第四奏鸣曲》通过许多元素与钢琴协奏曲(作品90)联系在一起,后者试图通过环形调制频谱函数与我们祖先的民间旋律之间的张力,进入神奇的世界,即「内在宇宙」。(莫勒,1997年)

你现在还有兴趣写理论论文吗,或者你觉得你已经写完了,已经说出了你想说的话?

我觉得这样写对作品的解释更好,也更实用。写理论很好。有时它会推动你。它将理论与实践相结合,反之亦然。

我能问一下您的小书吗?我今天早上在读这本小书,《声音等离子体:未来符号音乐》。这本书已经出版二十多年了。您今天对这本书的内容和思想有何感想?

哦,还是不错的。它既是一篇散文,也是一篇理论文章。该文大致写于69/70年,73年进行了完善,75年由慕尼黑现代出版社出版。

「声音等离子体」的概念——在最近的作品中,你还会这样思考吗?

在某种程度上是的,因为这是一个非常生动的声音问题。

对勒杜列斯库而言,「声音等离子体」的概念还意味着「行星」和「宇宙」音乐之间近乎新波伊特式的区别。正是这一点——在许多方面与施托克豪森的观点相似——最明显地将勒杜列斯库的音乐与格里塞和缪哈伊等作曲家从20世纪70年代开始追求的「器乐合成」(也是以频谱为基础)区分开来。后者的作品在某些方面是科学的、临床的,阐述了清晰的声学过程,而勒杜列斯库的目标本质上是精神的、神奇的,他不仅借鉴了天主教,还借鉴了道教(尤其是老子的《道德经》)。(图普,2001年)

……这意味着,如果你使用声音频谱中的一些单元,并将它们转化为基本单元,然后用非常丰富或充实的技术对它们进行演奏,你就能创造出非常有音色和动感、非常生动的声音。你会创造出一种声音等离子体。就像这里,

你说的「轨道」是什么意思?

频谱的组成在音调上非常精确,就像频率的托盘。在它们之上,我们可以创造出一种新的微-频谱。我将这一过程称为「内在的发散」。有时,这个过程非常复杂,你可能会混淆基频和频谱组成的作用。但是,你可以将频谱中的一个单元解放成一个新的基本单元。《声音等离子体》是一篇充满诗意的理论文章。它介于科学和诗歌之间。后来,我在1985年用法语写了另一篇更高级的文章。

《我宇宙中的音乐》(Musique de Mes Univers)

它对每个乐谱都进行了一些介绍,就像我希望有一天能有大部头作品一样,每个乐谱都有更多的发展。我想这是最好的主意,就像对待我的宇宙的每一个小窗口一样对待每一个乐谱。

而这本《声音等离子体》则更加概括,更加理论化。

但这是非常早期的文本。我在1970年巴黎的《永恒之源的洪水》(Flood for the Eternal’s Origins) 中使用了它,这也是一个非常概念化的配乐。

1969-70年,在创作第11号作品《永恒之源的洪水》时,我们得出结论,必须「进入」声音,重新发现毕达哥拉斯两千年前仔细研究过的振动的海洋(勒杜列斯库,1985)。

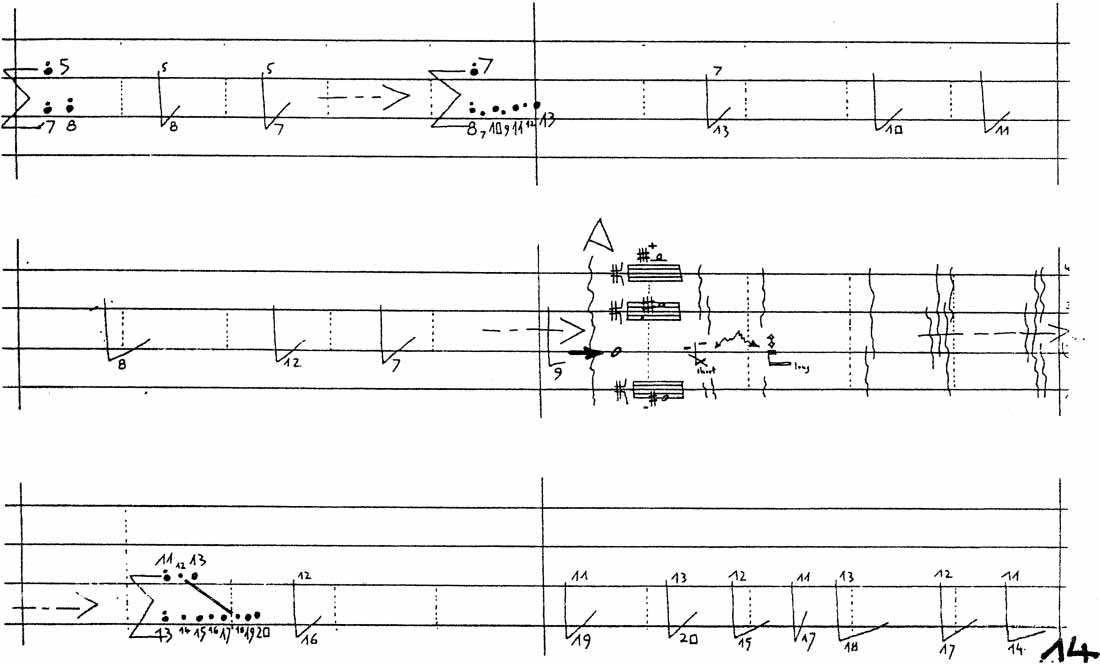

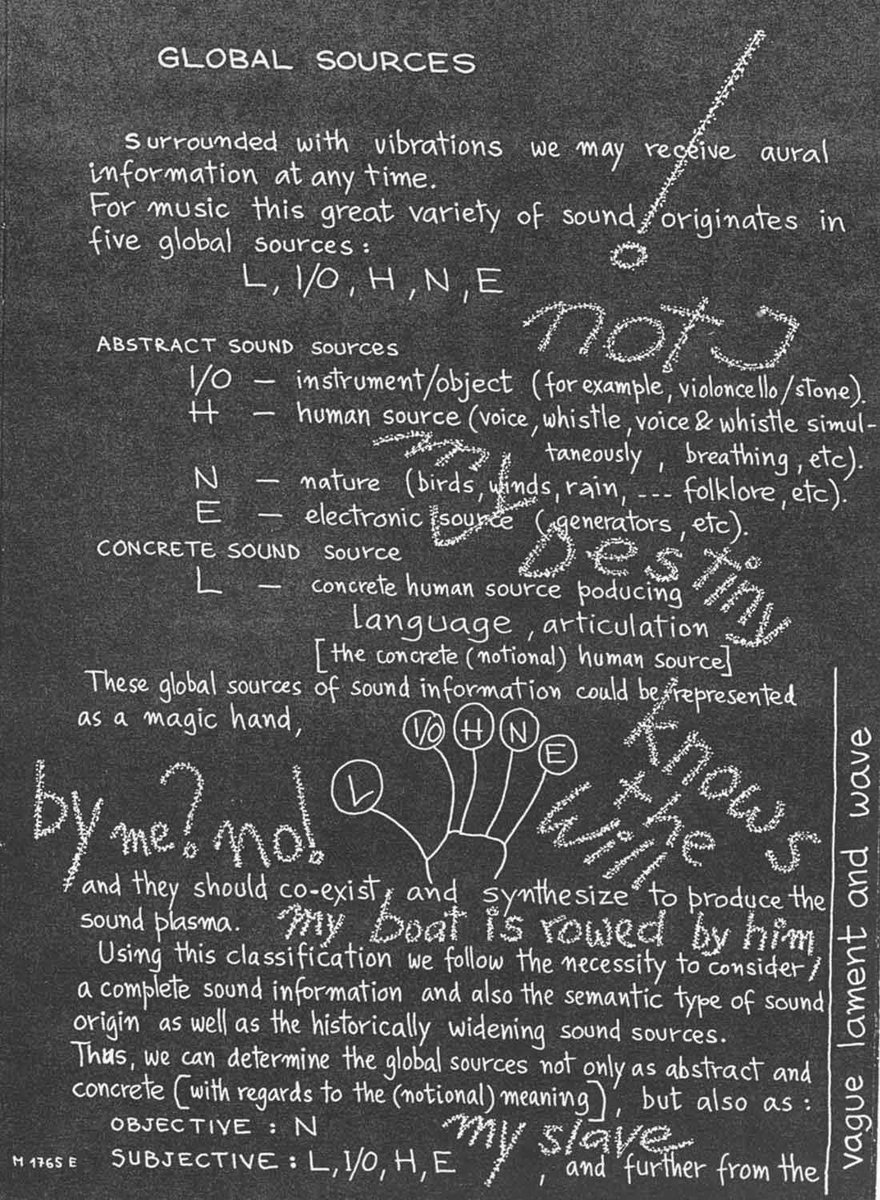

……1972年,我们在达姆施塔特演出了这部作品。这是我第一次用「全球声源」来构思乐谱:I/O,乐器或演奏对象,例如大提琴或抄锣;H,人类声源:人声、歌声、口哨声;E,电子声源;N,自然现象。

这时你已经对禅宗感兴趣了吗?因为你在早期的某些乐曲,例如《摩羯座的怀旧蟋蟀》(Capricorn’s Nostalgic Crickets) 中提到的隐藏因果的想法,听起来有点禅宗的味道。

七支长笛沿着由九十六个音组成的「方井」前进——「无限」的旋律被包围在一个圆圈中,由非谐音音高(四分音)组成……四种演奏技巧 (“vie-timbre”) 激活了每种声音的微-频谱: 1. 黄色颤音(同一音高上不同指法的「摩尔斯」信号), 2. 稳定的多声部, 3. 不稳定的多声部,过度吹奏产生「频谱温度计」, 4. 同时吹奏一个音符与齐声歌唱。(勒杜列斯库,1993年)5

上帝并没有明确说他是用哪种分子制造出云的美丽色彩的。我觉得我们也应该这样做:隐藏原因和结果,以获得尽可能美丽的奇妙现象。这就像是美的入侵。我认为这是一种快乐,一种特殊的快乐。它可以是一种神秘的快乐。我把钢琴协奏曲《求索》(The Quest) 的第一乐章称为「门」,就像通往宇宙的大门。

听众仿佛置身于一个时间之外的宇宙,充满了诘问、神秘与沉思——直到抵达光明的彼岸。(萨巴蒂尼,1998年)

……它可以是内宇宙,也可以是外宇宙,就像在……在法语中你说 “sur le seuil de l’univers”6,你知道,就是在宇宙的门槛上。我们不知道是哪一个。是你自己的内心,还是整个宇宙。这就像你自己获得了一点上帝的力量。这就像一种神秘的体验,但这是一种非常诗意的方式,完全没有大师的感觉。可以说,它更像是真正的诗歌。通过道家的八十一首诗,老子给我留下了深刻的印象,非常深刻。但如果你读老子,「有无相生」,这几乎是现代物理学,物质和反物质,你看。这是他的一种奇妙的直觉。

后-序列作曲家们喜欢的大多是丑陋的东西,并在战后毁坏了一些东西。我讨厌这样,因为我没有战争情结。我生于1942年,因此无法通过战争来判断一切。我比布列兹和其他人更乐观。这很正常。我是另一代人,我努力创造美。为什么不呢?他们害怕「美」这个词,就像法西斯主义一样,禁止使用「美」这个词。一切都必须是,你知道,“kaput”、“zerbrechen”、“broken”7,就像大量的垃圾和痛苦的东西。为什么不重新相信美呢?美是和谐,是将社会从持续不断的战争中拯救出来的唯一途径。因此,如果你相信美,并把它作为磁铁,吸引人类去实现战争之外的其他目标,你就会给人们带来一些希望。

音乐来自,并且走向永恒(外部时间),在时间中创造出一种神奇的灵魂状态。这是它存在的唯一目的和理由。(勒杜列斯库,1975)